2021/9/1

インターネット分離とは

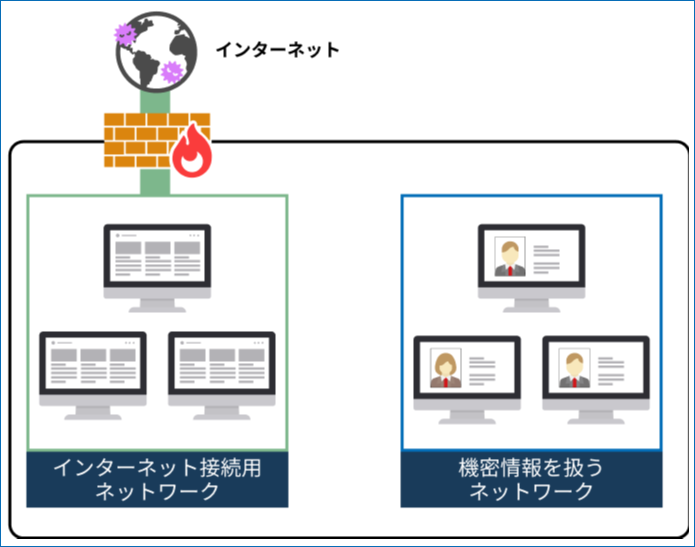

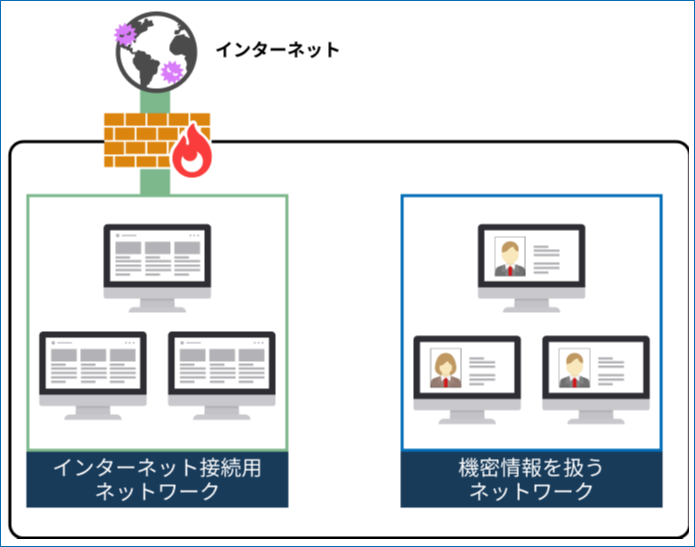

インターネット分離とは、自治体のネットワークで導入されている情報漏洩対策の一つの手法です。「Web分離」や「ネットワーク分離」とも呼ばれますが、共通してインターネットに接続できる外部ネットワークと、機密情報を取り扱う内部ネットワークを切り離すことを指します。

インターネット接続を行う領域と社内ネットワークや社内システムを取り扱う領域を分離することにより、外部からのサイバー攻撃としての情報漏洩・改ざん・ウイルスやマルウェアなどのITシステム上の危険性を排し、機密情報を守ることが出来ます。

インターネット分離を導入しない場合

インターネット分離を行わない場合、インターネットにつながるパソコンやスマートフォン、タブレットなどのデバイスがサイバー攻撃を受けてしまう可能性があります。ウイルス対策ソフト等を用いての対策ももちろん有効ですが、Webページにつなぐだけでも何らかの危険性は潜んでいます。

例えば、企業であれば機密情報を含んだ社内システムに外部からアクセスされ、情報漏洩に繋がってしまうことを完全に防ぐことはできません。

インターネット分離の手法は大きく分けて2つあります。

物理分離方式

インターネットに接続できる端末と、機密情報を扱う内部システムに接続出来る端末をそれぞれ用意し、ネットワーク自体を完全に分離してしまう方法です。内部からの不正が起こらない限り機密情報を確実に守ることができますが、反面メールやクラウドサービスなどを用いたファイルのやり取り等が行いづらく、社内でのデータの共有が難しいというデメリットがあります。

また、物理的に端末が増えるため、場所をどうしても広くとる必要があることや、OSのアップデートなどは端末それぞれに必要だったりと、管理コストが嵩むこともまたデメリットとして挙げられます。

物理分離方式

また、物理的に端末が増えるため、場所をどうしても広くとる必要があることや、 OS のアップデートなどは端末それぞれに必要だったりと、管理コストが嵩むこともまたデメリットとして挙げられます。

Point |

|

|---|---|

| 物理分離方式とは | 物理的にネットワークを分けることによってセキュリティ性を向上させる手法 |

| メリット | ネットワーク自体が完全に分離しているため、セキュリティを強固なものにできる |

| デメリット | 社内でのデータ共有が難しい 物理的に端末が増える為管理コストが嵩む |

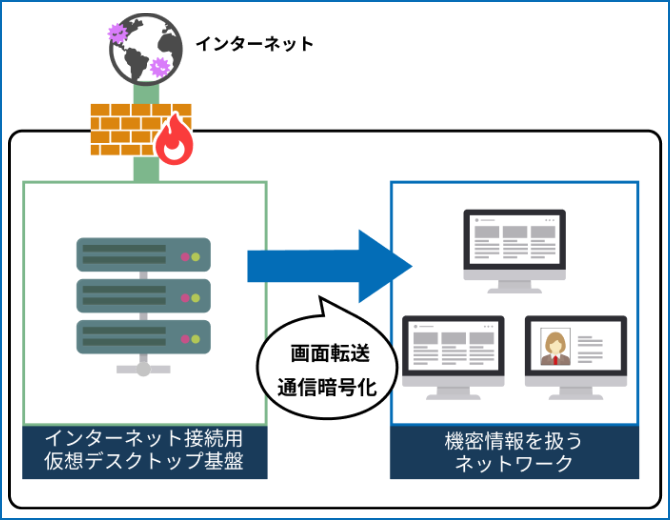

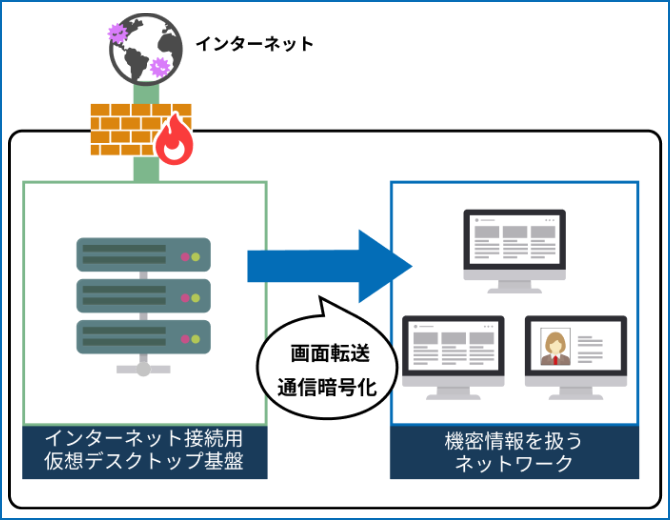

論理分離方式

インターネットに接続する1台のサーバーから、機密情報を扱う端末に画像・画面の転送のみを行う方式です。ユーザーは端末1台でインターネットと内部ネットワークを取り扱い、操作を完結することが出来ます。

しかし、ファイルをダウンロードした場合にダウンロード先はサーバーとなるため、そこからファイル転送の為の別のシステムが必要になったり、同時に接続する人数が増えると起動・操作が致命的に遅くなってしまうというデメリットがあります。

論理分離方式

しかし、ファイルをダウンロードした場合にダウンロード先はサーバーとなるため、そこからファイル転送の為の別のシステムが必要になったり、同時に接続する人数が増えると起動・操作が致命的に遅くなってしまうというデメリットがあります。

Point |

|

|---|---|

| 論理分離方式とは | インターネットに接続するサーバーを設置し、端末へ画面転送のみを行うことで内部ネットワークと接続している端末を保護する手法 |

| メリット | 端末一つでインターネット分離が行えるため管理コストが削減できる |

| デメリット | 構築に膨大な費用がかかる 同時接続数が増えると起動・動作が遅くなってしまう場合がある 別のシステムを経由する必要がある等、ファイルの転送・無害化に手間がかかる |